| はじめに・・・ (今回のコースに対する思い) |

『足尾銅山』、教科書で習ったせいか関西にいる頃から知っていた。 群馬に来て数年後の冬、その『足尾銅山』を見たくて、上毛電鉄とわたらせ渓谷鉄道を乗り継いで終着駅の間藤まで行った。 そこで廃墟となった精錬所跡や荒廃した周辺の山々に、足尾銅山の過去の栄光と現在の寂れた状況を見た。 しかし、まだその中には人々の生活があった。古びた長屋風の小さな家々が並び、その家から直接川に流れ込む生活排水はつらら状に凍っていた。 足尾の方々には失礼だが、活気が無く、「裕福」と言う言葉とは全く正反対の雰囲気が漂っていた。 更に間藤駅から見上げた禿山の急斜面に、人々の生活を見下ろしているニホンカモシカを見た時、繁栄のために自然を破壊した人間の愚かさを感じた。 もう一度その土地を訪れたいと、4年前からコースプランニングをしながら、今日まで手付かずのままであった。4年前のプランは、栃木の前日光周辺の林道を走り、「粕尾峠」を越えて足尾に入りゴールするプランであったが、足尾銅山とともに盛衰を歩んできた旧足尾線=わたらせ渓谷鉄道の遺構なども紹介するコースに変更した。 そしてゴールは、足尾の自然に荒廃をもたらした人間の愚かさとは、また違った愚かさの象徴とも言えそうな場所(施設)に置いた。 第40回という区切りのコースで、かなり気合が入っています(笑) コース案内も相当長いので、心して読んで下さい。 コース案内を読んだだけでお腹一杯になって、参加を見送らないで下さいね(笑) |

| スタート 〜3CP |

スタートは、わたらせ渓谷鉄道の『大間々駅』。 PDQM1993年12月号『上州・秋の山里 120km』でスタートになった場所である。 このコース、私が群馬に来て初めて参加したコースであるが、ナビに連れ出した息子が途中で車酔いし、途中でリタイヤしたコースで、唯一未完走のコースである。 この時足尾の町を初めて通ったが、町の中心の通洞駅に立ち寄っただけで、『足尾銅山』を感じる事は出来なかった。 スタートして、DWR1、21、27でCPを置いた事がある「小平鍾乳洞・親水公園」に向かう。 この小平親水公園へ向かう県道は、ずっと行き止まりだと思っていたのだが、ある時偶然この道を通った方のHPを見つけ、林道が開通している事が判った。3年前のプランからコース変更した1つの理由が、これである。 林道の名前は、『小平座間林道』。東京と神奈川を結ぶ林道ではなく(笑)、旧大間々町と旧勢多郡東村を結んでいる林道である。 開通は2002年12月3日で、着工から45年を要したそうだ。 「基幹林道」と言う位置づけで、国道122号線が災害にあった際、その迂回路としての期待もあったそうだ。どう考えても国道122号線が不通の時、この林道が無事とは思えないが・・・(笑) 本来の「林業のための林道」として開通した訳ではないこの林道は、杉林の中を通るでもなく、切り出された木が路肩に置かれている訳でもなく、林道らしさを感じず、県道の延長と言う感じがある。 ただその分、幅員は林道規格の4mであるが、法面はコンクリートが吹き付けられているし、路肩の草が進路を妨げる事も無く、非常に走りやすく、楽しい道である。 ただ、落石がある所は林道らしさを感じる。  途中のその名の通り岩穴が本殿の『岩穴観音』に1CPを、小平座間林道の最高点に2CPを置いた。 途中のその名の通り岩穴が本殿の『岩穴観音』に1CPを、小平座間林道の最高点に2CPを置いた。 1CPは馬の神様だそうで、盛んな時は何百頭という馬が参拝に訪れたそうだ。今はかなり寂れているが、立派な神楽殿が残っている所に当時の盛んな様子がうかがえる。 1CPは馬の神様だそうで、盛んな時は何百頭という馬が参拝に訪れたそうだ。今はかなり寂れているが、立派な神楽殿が残っている所に当時の盛んな様子がうかがえる。2CPからは、遠くに男体山、眼下には草木湖が望める。一息つこう。 林道は、下りに入るとグレーチングの段差が大きくなるので、十分に減速して通過して欲しい。 また、麓まで下って来ると着工初期の道になり、かなり荒れた(古びた)道になるので注意。 |

| 3CP |  3CPは草木ダム下に置いた。 ここでは、廃線ツアーを味わって頂きたい。嫌がらずにお付き合い下さい。 3CPは草木ダム下に置いた。 ここでは、廃線ツアーを味わって頂きたい。嫌がらずにお付き合い下さい。 先ず、3CPの右手にポッカリ口をあけたトンネルがある。残念ながらフェンスがあり中に入る事は出来ないが。 現在のわたらせ渓谷鉄道は、草木ダムの手前にある「神戸(ごうど)駅」を出た後、5.2kmもある草木トンネルを通る。こんなローカル線には似つかない立派なトンネルであり、その中の軌道は新幹線などと同じスラブ軌道で、私の記憶が間違ってなければレールのつなぎ目がないロングレールが敷かれている。 わたらせ渓谷鉄道に乗った時、それまでの低規格の軌道を走るローカル線の気動車が、トンネルに入った途端、高速鉄道になった様な雰囲気に変わった事を覚えている。 神戸駅と沢入駅の間は、草木ダム建設のため付け替えられた新線区間である。 草木ダムの工事が始まってから、新線が完成するまでのわずか約1年半の間使用されたトンネルが3CP右手の廃トンネルである。 わずか1年半のためにトンネルを掘り、渡良瀬川を渡る橋を架けた事、それ以上にダムに沈むローカル線存続のために新線の長大なトンネルを掘った事は、このローカル線の先が『足尾銅山』につながっていた為ではないだろうか? もし足尾銅山が無く、単に旅客だけの路線であったら、ダムの建設を機に廃止されていた可能性もあるのではないだろうか・・・? トンネル内のレポートは、こちら。  次に車を後方にある未舗装の駐車スペースに移動して、その先にある歩道橋で対岸に渡ってもらいたい(クイズを設定しているの 次に車を後方にある未舗装の駐車スペースに移動して、その先にある歩道橋で対岸に渡ってもらいたい(クイズを設定しているの で渡らざるを得ないが)。 で渡らざるを得ないが)。ここからは、歩道橋を渡り左手に歩いていった先にある問題Hの場所から歩道橋に戻るルートで廃線跡を紹介したい(神戸駅から沢入駅に向かう方向)。 旧線の琴平隧道である。トンネルに入り天井を見上げると、ここを走っていたC12機関車から吐き出された煤がこびり付いている。  トンネルを抜ける辺りで、先にロックシェッドが見えてくる。 この柱にはレールが使われている。 トンネルを抜ける辺りで、先にロックシェッドが見えてくる。 この柱にはレールが使われている。 トンネルを抜けて振返ると、垂直に近い状態に丸石を積み上げた擁壁を見る事が出来る。 琴平隧道を合わせて見る風景は、鉄チャンでなくても美しいと感じてもらえると思う・・・。 ロックシェッドを抜けると、遊歩道となった廃線跡がダム方向に延びている。先ほど渡って来た歩道橋の所に来ると廃線跡が広くなっているのが判る。これは、歩道橋を付けるために広げたのではなく、3CPの右手にあったトンネルに向かうために、軌道がここで右手にカーブしていたためである。それが証拠に右手にカーブした先には、先ほどのトンネルが見える。また、フェンスの外の左手に、ここから架かっていた橋の構造物の一部か、コンクリートの基礎が残っている。 廃線部分の詳細なレポは、こちら。 |

| 3CP〜6CP | 廃線ツアーを楽しんでもらった後は、林道と草木湖湖畔のワインディングを楽しんでもらって、『足尾銅山』に向かおう。 6図から入る林道桂戸線は、DWR25で走った道であるが、本来の「林道」としての役目を終えたのか、鬱蒼として、下草が茂り道幅が狭く感じる(実際狭いのかも)。 また路面もかなり荒れている所もあり、途中からコンクリートの簡易舗装になる。 コンクリート簡易舗装の結構きつい上りを登りきった地点で林道三境線と合流する。 ここに4CPを置いた。林道三境線はDWR25の時、通行止めで通れなかった道である(その為、桂戸線を走った)。 4CP地点を右折するとトンネルを抜けて、桐生・梅田に抜ける。大間々を迂回するよりかなり距離が短いため、多くは無いが一般車の通行もある。 またサイクリストの通行も多いので注意。 三境線は桂戸線より道幅が広く、また眺望は効かないが上空が空いているため明るく走りやすい。ただ所々大穴が空いている箇所があるので注意。 4CPから下り道に入った感覚があるが、しばらくは軽いアップダウンが続く道である。途中から一気に草木湖湖畔下る。  湖畔の快適なワインディングを走り、沢入駅前に5CPを置いた。 PDQM1993年12月号『上州・秋の山里 120km』の時、「琺瑯」が答えだった沢入駅の駅名看板は、普通の看板に変わっている。勿論駅舎も建て替えられている。 湖畔の快適なワインディングを走り、沢入駅前に5CPを置いた。 PDQM1993年12月号『上州・秋の山里 120km』の時、「琺瑯」が答えだった沢入駅の駅名看板は、普通の看板に変わっている。勿論駅舎も建て替えられている。5CPからは国道122号線を走り(この区間、この道しかない)、足尾に向かう。 途中右手の渡良瀬川の川向こうに、わたらせ渓谷鉄道の軌道が見える。所々3CPの廃線跡で見た丸石を積み上げた擁壁などを眺める事が出来る。 9図の橋梁は、撮影ポイントのようでカメラを持った鉄チャンがいる。  9図先で足尾の町に入る。入ってすぐ『銅山観光』の看 9図先で足尾の町に入る。入ってすぐ『銅山観光』の看 板が目に入ってくる。トロッコ電車や通洞坑道内の展示や資料館がある。DWRは、立ち寄らずに通過してしまうが、時間がある方は、立ち寄ってもいいだろう。 足尾の町の中心は、駅で言うと「足尾駅」ではなく、「通洞駅」である。町の中心が終わる所に足尾駅がある。 試走時はまだ駅前の八重桜が綺麗で、イベント列車のトロッコ列車を待つ人たちで賑わっていた。と言っても3両連結のトロッコ列車の内、2両は不要な程度の人数であるが・・・。 板が目に入ってくる。トロッコ電車や通洞坑道内の展示や資料館がある。DWRは、立ち寄らずに通過してしまうが、時間がある方は、立ち寄ってもいいだろう。 足尾の町の中心は、駅で言うと「足尾駅」ではなく、「通洞駅」である。町の中心が終わる所に足尾駅がある。 試走時はまだ駅前の八重桜が綺麗で、イベント列車のトロッコ列車を待つ人たちで賑わっていた。と言っても3両連結のトロッコ列車の内、2両は不要な程度の人数であるが・・・。 10図を左折して少し走ると、終着駅の間藤駅が見えてくる。 今はトロッコ列車以外は全て間藤駅まで行くが、私が鉄道で訪れた時は、多くは足尾駅止まりであった覚えがある。  以前本坑の精錬所まで続いていた線路は、ホームの先に車止めがあるがまだ残されている。 更にその先には、もう鳴 以前本坑の精錬所まで続いていた線路は、ホームの先に車止めがあるがまだ残されている。 更にその先には、もう鳴 る事の無い警報機も錆びた姿で残っている。 る事の無い警報機も錆びた姿で残っている。この踏切跡を過ぎると左手の渡良瀬川の対岸に精錬所跡などが見え始め、長屋風の小さな家が並ぶ街並が続く。  また、木々を失った山々が見えてくる。 以前訪れた時よりは少し緑が増えた様な気がする。その時が冬だったためもあるかもしれないが・・・。 また、木々を失った山々が見えてくる。 以前訪れた時よりは少し緑が増えた様な気がする。その時が冬だったためもあるかもしれないが・・・。 |

| 6CP 〜10CP |

6CPは、銅親水公園に置いた。 この辺りは山の上まで重機が上げられ、少しでも失った自然を取り戻そうと治山工事 6CPは、銅親水公園に置いた。 この辺りは山の上まで重機が上げられ、少しでも失った自然を取り戻そうと治山工事 が行われている。 足尾砂防ダムの上流側を見ると、周りの山々の状況が信じられないくらいの静かな川の流れがある。この川の流れが、田中正造らの足尾鉱毒事件の原因となった鉱毒を下流地域に運び続けた事が信じられない程の穏やかな風景である。 が行われている。 足尾砂防ダムの上流側を見ると、周りの山々の状況が信じられないくらいの静かな川の流れがある。この川の流れが、田中正造らの足尾鉱毒事件の原因となった鉱毒を下流地域に運び続けた事が信じられない程の穏やかな風景である。渡良瀬川に架かる銅橋を渡った先には、足尾銅山の歴史や環境について学べる足尾環境学習センターがある(入場料200円)。 6CP再スタート後、本山坑山跡を通る道で、銀山平へ抜ける。 この道も私が持っている地図では舟石峠の手前がつながっておらず、ずっと通り抜けられないと思っていたが、これも偶然あるHPで通り抜けられる事を知り、コースに取り込んだ。 コマ図11図地点には、『銀山平』と書かれた行き先案内板もしっかりあり、かなり前から通り抜けられた様だ。  6CP再スタートから13図まで、足尾銅山の遺構が数多く出てくる。 時間が許す限り車を停め味わって頂きたい。 6CP再スタートから13図まで、足尾銅山の遺構が数多く出てくる。 時間が許す限り車を停め味わって頂きたい。途中、国民宿舎かじか荘の前に7CPを置いた。 コマ図13図から14図まで再び国道122号線を走る。 14図で林道に入るが、14図にある学校跡は、廃校になった沢入小学校跡で、今は2001年9月に開校した日本で唯一のサーカス学校になっている。林道の入り口に8CPを置いた。  14図からの林道もDWR25で逆走した林道である。この林道は今でも本来の「林道」の役割を果たしている。 8CP先ですぐに杉林に入るが、下草も刈られ、枝打ちもしっかり行われており、木が密集している割に明るい。 杉林を抜けると更に開けた明るい道になる。眺望が効き、あづまやがある場所に9CPを置いた。 ここは登山口になっており、通る時間によっては、CPの前後のかなりの距離に渡って路駐車が多いので十分に注意して頂きたい。 また、登山客以外の車(結構高齢者の方の車が多い)も多いので、注意。 14図からの林道もDWR25で逆走した林道である。この林道は今でも本来の「林道」の役割を果たしている。 8CP先ですぐに杉林に入るが、下草も刈られ、枝打ちもしっかり行われており、木が密集している割に明るい。 杉林を抜けると更に開けた明るい道になる。眺望が効き、あづまやがある場所に9CPを置いた。 ここは登山口になっており、通る時間によっては、CPの前後のかなりの距離に渡って路駐車が多いので十分に注意して頂きたい。 また、登山客以外の車(結構高齢者の方の車が多い)も多いので、注意。 9CPから更に林道を走り、DWR25でも訪れた小中大滝(こなかおおたき)に10 9CPから更に林道を走り、DWR25でも訪れた小中大滝(こなかおおたき)に10 CPを置いた。 久しぶりに恐怖の(?)吊り橋を味わってもらおう(笑) 前回来た時は、川の中にある飛び石を渡って川向こうに渡るしかなかったが、立派な(?)橋が出来ていた。これなら雨が降った後増水していても渡れる。 CPを置いた。 久しぶりに恐怖の(?)吊り橋を味わってもらおう(笑) 前回来た時は、川の中にある飛び石を渡って川向こうに渡るしかなかったが、立派な(?)橋が出来ていた。これなら雨が降った後増水していても渡れる。小中大滝は、いつ訪れてもかなりの水量がある。DWR25の時の紅葉の季節と違い、今回は夏にかけての開催であるが、先の吊り橋での冷や汗とあいまって涼んでもらえるのではないかと思う。 尚、15図を直進した先で工事をしているためか、ダンプが通る事があるので、チェックポイントの処理が終わったら速やかに駐車スペースに移動して欲しい。 |

| 10CP 〜FCP |

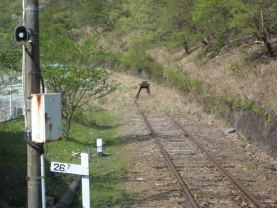

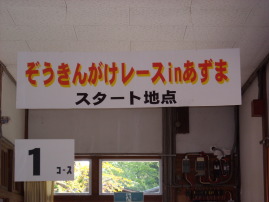

10CPを再スタートして林道を下る。途中から県道に変わり、国道122号線に出る。 旧勢多郡東村村役場前に 11CPを置いた。 ここは2001年のDWR11以来である。 役場横にある花輪小学校が廃校 11CPを置いた。 ここは2001年のDWR11以来である。 役場横にある花輪小学校が廃校 になってすぐの時だった(この時は、廃校になった事を知らなかった)。 まだ子供の声が聞こえてきそうな雰囲気が残っていたが、8年ぶりに訪れると運動場に幼稚園が出来てしまい、雰囲気が悪くなっていた。 ただ校舎は昭和6年に出来たもので、登録有形文化財の指定を受け、『旧花輪小学校記念館』として、地元の老人の方々によって守られている。 になってすぐの時だった(この時は、廃校になった事を知らなかった)。 まだ子供の声が聞こえてきそうな雰囲気が残っていたが、8年ぶりに訪れると運動場に幼稚園が出来てしまい、雰囲気が悪くなっていた。 ただ校舎は昭和6年に出来たもので、登録有形文化財の指定を受け、『旧花輪小学校記念館』として、地元の老人の方々によって守られている。 校舎内にはこの小学校の卒業生である、日本鋼管創立者小泉嘉一郎と、「うさぎとかめ」「はなさかじじい」などの童謡の作詞者の石原和三郎に関する展示の他、女性写真家の斎藤利江の写真集「昭和三十年代の足尾線の詩」の展示、旧国鉄足尾線の駅名看板などが展示されている。 開館は土日のみの10時から16時の間で、入館料は無料である。 開館が土日のみのためクイズは設定していないが、上記の展示物だけでなく、木造校舎の経験がある人には昔懐かしい学校の雰囲気が味わえると思う。是非立ち寄ってもらいたい。       11CPから花輪駅がすぐそこに見えるが、駅から伸びてくる軌道が変なカーブを描いているのが判る。花輪は役場があったように旧東村の中心であった。今は1面1線式の駅になっているが、以前は島式のホームの1面2線式の駅で交換が出来る駅であった。写真の踏み切りの少し先にポイントがあったのであろう。その時の名残りである。 11CPから花輪駅がすぐそこに見えるが、駅から伸びてくる軌道が変なカーブを描いているのが判る。花輪は役場があったように旧東村の中心であった。今は1面1線式の駅になっているが、以前は島式のホームの1面2線式の駅で交換が出来る駅であった。写真の踏み切りの少し先にポイントがあったのであろう。その時の名残りである。しばらく、軌道を間近に見ながら走り、国道122号線を経て水沼駅前に12CPを置いた。 ご存知、『温泉がある駅』である。 ここも過去のDWRで2度ほど訪れたがいつも大広間からカラオケの音が聞こえ賑わっていたが、昨今の温泉ブームが逆風になり、利用客の減少で昨年末閉館に追い込まれた。 これも「栄枯盛衰」と言うことでコースに取り入れたが、何とコース試走の1週間前に再開されてしまった・・・。 ま、目出度い事ですが(笑) それにこの再開に尽力したのが地元の一個人の方。 以前の様に活気のある温泉センターに戻ることを願いたい。 12CPを出てすぐに橋を渡るが、この橋もどういう理由か判らないが、完成後一度も塗装されず錆びたままである。 渡良瀬川左岸の県道を走り、13CPの貴船神社を通り、上神梅駅の脇から対岸に渡る。 最後に私が好きな県道のひとつの333号線を走り、赤城カントリー倶楽部の前から林道で一気に下り、ゴールに向かう。 ゴールは、2005年8月にオープンした「県立ぐんま昆虫の森」。 TBSの『噂の東京マガジン』の「噂の現場」でも取り上げられた場所である。 里山を復元し昆虫を子供たちに観察してもらいたいという趣旨はわからないでもないが、元廃棄処分場だった所に70〜80億もの投資をして、かの有名建築家の安藤忠雄の設計した巨大な温室をつくり、そこに西表島の亜熱帯環境を再現する必要が本当にあったのだろうか? ここは群馬であり、群馬ならではの自然を守り、復活させることにその1割でも投資すれば、もっと子供たちに自然を体感させられるのではないだろうか? 何か人間の愚かさを感じる施設である。 閉園時間が17時と早いため、CPは園へのアプローチ道路の手前に置いた。 次回DWR41が今の所、ここをスタートにする予定であるので、ナビがある方は場所を登録しておいて頂きたい。 (おまけ) 里山を復元させると言う点では、旧赤城村(現渋川市赤城町)にある『赤城自然園』も同じ考えで作られた。ここはセゾングループの堤清二氏が、人の手が入らず荒れ放題になっていた現地を本来の姿に戻そうと、1982年から手を加えてきた。 セゾングループらしからぬ(笑)商売に走らず、年間のわずかの期間だけ開園し、自然を復活させてきたが、残念ながら今年の3月に閉園した。 元従業員だった方がボランティアで維持を続けていくそうである。 実は、次回DWR41でここを訪ねる予定であったが・・・。 |